口腔内腫瘍

口腔内腫瘍

犬猫の口腔内は悪性、良性問わず腫瘍が非常によく発生する部位です。

犬において最も発生しやすい口腔内悪性腫瘍は、多い順にメラノーマ、扁平上皮癌、そして線維肉腫です。

猫においては扁平上皮癌の発生が最も多く、次いで線維肉腫が好発します(表1)。

犬で発生の多いエプリスは、歯肉の良性腫瘍であり、組織学的分類が多い腫瘍です。

エプリスの1つである棘細胞性エナメル上皮腫は、良性腫瘍に分類されますが、しばしば顎骨に浸潤することがあります。猫でのエプリスの発生は稀です。

症状は、腫瘤の発見以外に、口臭、流涎、口からの出血(時に鼻出血)、食べ方の変化、嚥下困難、体重の減少などが一般的です。

表1、犬と猫によく認められる口腔内腫瘍

| 犬 | 猫 | |||||

| メラノーマ | 扁平上皮癌 | 線維肉腫 | 棘細胞性 エナメル上皮腫 |

扁平上皮癌 | 線維肉腫 | |

| 発生頻度 | 30-40% | 20-30% | 10-20% | 5% | 70-80% | 10-20% |

| リンパ節転移※1 | 多い | まれ (例外:扁桃の扁平上皮癌は73%) |

時々 | なし | まれ | まれ |

| 遠隔転移※2 | 多い | まれ | 時々 | なし | まれ | まれ |

| 肉眼的外観 | 黒色(67%) | 赤色 | 扁平 | 赤色 | 潰瘍状 | 硬い |

| (見た目) | 乏色素性(33%)

潰瘍状 |

カリフラワー状

潰瘍状 |

硬い

潰瘍状 |

カリフラワー状

潰瘍状 |

||

| 骨浸潤 | 多い | 多い | 多い | 多い | 多い | 多い |

| 外科手術への反応 | 比較的悪い-良好 | 良好 | 比較的悪い-良好 | 優良 | 悪い | 比較的悪い |

| 局所再発率 | 0-60% | 0-50% | 30-60% | 0-10% | ||

| 生存期間中央値 | 5-17ヶ月 | 9-26ヶ月 | 10-12ヶ月 | 28-64ヶ月 | 1-2ヶ月 | |

| 1年生存率 | 20-35% | 57-91% | 20-50% | 72-100% | 10% | |

| 放射線への反応 | 良好 | 良好 | 不良 | 優良 | 不良 | 不良 |

| 生存期間中央値 | 4-12ヶ月 | 16-36ヶ月 | 7-26ヶ月 | 37ヶ月 | 3ヶ月 | |

| 1年生存率 | 35-70% | 72% | 76% | 85% | ||

※1 領域リンパ節は下顎リンパ節です。このリンパ節は触診で触れます。扁桃の扁平上皮癌では、内側咽頭喉リンパ節が非常に大きく腫れるため、『首のしこり』で来院される場合もあります。

※2 メラノーマでは高率に肺に転移がおこります。肺転移による呼吸困難が最も多い死因です。

診断および臨床ステージング

まずは、口腔内の観察にて歯周病等の口腔内腫瘍と似たような症状を示す病気(鑑別疾患)がないか調べます(表2)。

また、リンパ節転移の有無を領域リンパ節の触診および細胞診にて、肺転移の有無を胸部レントゲン検査にて確認します。一般的には外科手術が第一選択になることが多いため、全身状態の把握のために血液検査、腹部超音波検査が必要です。

口腔内の病変の詳細や周囲組織への浸潤の程度は視診や触診のみでは分からないため、CT検査を実施します。さらに、組織検査を同時に実施します。

以上の検査所見を基に、臨床ステージ分類をおこないます(表3)。

表2.鑑別すべき疾患

- 歯肉過形成

- 重度の歯周炎、口内炎

- 骨髄炎

- 根尖周囲膿瘍

- 歯原性嚢胞

- 肉芽腫性炎

表3.犬および猫の口腔腫瘍の臨床ステージ分類手順

原発腫瘍(T)

- Tis 浸潤前癌

- T1 2cm未満の腫瘍(最大直径)

- T2 2-4cmの腫瘍

- 3 4cm以上の腫瘍

領域リンパ節(N)

- N0 領域リンパ節に浸潤を認めない

- N1 患側リンパ節が可動性

- N2 対側または両側のリンパ節が可動性

- N3 固着リンパ節

a:リンパ節に腫瘍がない

b:リンパ節に腫瘍がある

遠隔転移(M)

- M0 遠隔転移は認めない

- N1 遠隔転移が認められる

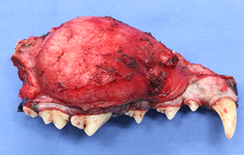

口腔内腫瘍の外観(犬、メラノーマ)

口腔内腫瘍の外観(犬、メラノーマ)

ステージ分類表

| ステージ分類 | 原発腫瘍(T) | 領域リンパ節(N) | 遠隔転移(M) |

| Ⅰ | T1 | N0、N1a 、N2a | M0 |

| Ⅱ | T2 | N0、N1a 、N2a | M0 |

| Ⅲ | T3 | N0、N1a 、N2a | M0 |

| Ⅳ | Tに関係なく | N1b | M0 |

| Tに関係なく | N2b、N3 M0 | M0 | |

| Tに関係なく | Nに関係なく | M1 |

治療

外科治療

多くの口腔内腫瘍は腫瘍が限局している場合、治療の第一選択は外科手術による腫瘍の切除です。

口腔内の悪性腫瘍は周囲の組織や顎骨に浸潤していることが多いため、周囲組織や顎骨を含めた切除をおこないます。

腫瘍のできている部位や浸潤の程度により切除範囲を決定します。

また、ステージⅢ、Ⅳなどの進行した場合でも、緩和的に減容積することで、再び採食が可能になることがあります。

放射線治療

放射線治療は局所のコントロールには有効な治療法です。

外科手術と組み合わせて根治を目的とした照射や腫瘍の縮小を目的とした緩和照射など利用方法は様々です。

特に、犬のメラノーマ、扁平上皮癌、エプリスなどのいくつかの腫瘍は放射線反応性と言われています。

放射線施設は当院にはありませんのでご紹介させていただきます。

化学療法

化学療法単独での大きな口腔内腫瘍の局所コントロールは困難ですが、外科手術や放射線療法と組み合わせて使用することで効果を示します。

特に、犬のメラノーマや犬・猫の扁桃の扁平上皮癌のような高い遠隔転移率を持つ腫瘍で適応となります。

しかし、これらの腫瘍は化学療法抵抗性を示すことが多く、生存期間を延ばすことは困難です。

また、犬の扁平上皮癌ではピロキシカムのような非ステロイド系抗炎症剤がある程度の効果を示します。

免疫療法

犬のメラノーマにおいて免疫療法の効果が期待されています。

しかし、免疫療法はまだまだ発展途上の分野であり、今後、さらなる研究が待たれます。

上顎骨を含めた腫瘍の切除(犬、線維肉腫)

開口写真(犬、扁桃の扁平上皮癌)