犬のリンパ腫

犬のリンパ腫

リンパ腫とは白血球の1種であるリンパ球が腫瘍性に増殖する悪性腫瘍です。

犬の腫瘍中では発生率が高く、犬の腫瘍全体の7~24%を占めています。

発生年齢は6ヶ月齢から15歳齢と幅広い範囲で認められますが、一般的には中~高齢(5~10歳齢)のころに発生します。性別差はありません。

発生リスクの高い犬種はボクサー、ゴールデンレトリーバー、バッセトハウンドなどが挙げられていますが、米国でのデータになりますので、日本での飼育犬種とは多少異なります。逆に発生リスクの低い犬種はダックスフンド(日本では例外)、ポメラニアンが挙げられています。

原因は未だ解明されておらず、遺伝的な要因や発がん物質の摂取などが考えられています。

冒頭で触れたように、リンパ腫は全身をめぐる血液の細胞である白血球ががん化するため、体のほぼすべての組織に発生する可能性があります。その発生する場所の違いにより症状や治療に対する反応、予後(治療後の経過)が異なる場合があるため、発生場所によりいくつかの型に分類されます。

犬のリンパ腫の解剖学的分類

乳腺腫瘍と領域リンパ節転移の診断には、針吸引生検が奨められますが、通常、細胞診では、良性腫瘍と悪性腫瘍を鑑別することはできません。

多中心型

リンパ腫全体の約80%に認められる最も多いタイプです。体表にあるリンパ節が腫大し、進行に従って肝臓、脾臓、骨髄などにも広がっていきます。体重減少、食欲不振、元気消失、発熱などのあまり特徴的でない症状が現れます。

縦隔型(胸腺型)

体の約5%に認められるタイプです。胸腔内にある前縦隔リンパ節または胸腺、あるいはその両方の腫大を特徴とします。腫瘤による圧迫や胸水貯留により呼吸困難が生じることがあります。また、高カルシウム血症がよく認められます。

縦隔型リンパ腫

消化器型

リンパ腫全体の5~7%に認められるタイプです。腸管に病変が広がっていると吸収不良により下痢、嘔吐、体重減少、食欲不振、低タンパク血症などが生じます。

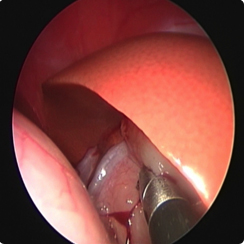

腹腔内(肝門部リンパ節)生検

皮膚型型

皮膚に発生する非常にまれなタイプです。孤立性のこともあれば全身に多発することもあります。

皮膚型リンパ腫

節外型

眼、中枢神経系、骨、精巣、鼻腔などから発生するものを含みますが、どれも非常にまれなタイプです。

診断および臨床ステージング

診断は、全身の視診と触診によりなされます。リンパ節の大きさ、硬さ、形、周囲組織との関連性などを調べます。

またリンパ腫の進行度(臨床ステージ)、全身状態の把握のため、血液検査やレントゲン検査、超音波検査を行い、必要に応じて内視鏡検査や骨髄検査、リンパ球クローナリティー検査(遺伝子検査)なども行います。

以上の検査において異常を認めたリンパ節や臓器に対しては細胞診あるいは病理組織検査を行い、診断を確定する必要があります。

また、犬のリンパ腫は、細胞診、免疫染色や遺伝子診断を組み合わせることによりT、B分類と高分化型、低分化型のグレードをもとに大きく4つに区分されています。

それによりリンパ腫の挙動の予測と、薬剤選択に関する情報が得られるようになっています。

- ステージ1 単一のリンパ節および単一臓器のリンパ組織に限局

- ステージ2 領域内の複数のリンパ節に浸潤(扁桃を含むまたは含まない)

- ステージ3 全身性リンパ節浸潤を認める

- ステージ4 肝臓および/または脾臓に浸潤(ステージ3を含むまたは含まない)

- ステージ5 血液症候の発現と骨髄および/または他の臓器へ浸潤を認める(ステージ1~4を含むまたは含まない)

- サブステージ 各ステージはさらに全身症状の有無によりサブステージa(症状なし)またはb(症状あり)に分けられる

治療・予後

あるデータによるとリンパ腫で無治療の場合、ほとんどの犬が4~6週間後に死亡することが報告されています。

現段階では、リンパ腫の治療は根治(完治)目的ではなく、緩和目的になります。リンパ腫によって起こる悪影響、全身症状を改善して、リンパ腫と付き合いながら、できる限り生活の質を維持していくことが目標になっています。以下にリンパ腫の治療法で主なものを挙げ、その特徴について説明します。

化学療法

ンパ腫は全身性疾患であるため、全身に効く治療方法である化学療法が主体となります。いわゆる抗がん剤です。使用される抗がん剤は多種多様であり、そのときの動物の全身状態やリンパ腫の種類(分化型、TあるいはB細胞性、解剖学的部位、臨床ステージ)によっても変化します。基本的には数種類の抗がん剤を組み合わせ、きちんと計画された間隔で薬剤を投与することが多いですが、通院や治療のコスト、治療効果、副作用のコントロール、予後など詳しくは担当医とご相談ください。

外科療法

リンパ腫は全身性疾患であるため、通常は外科療法の適応ではありません。しかし、皮膚に孤立して腫瘤を形成していたり、眼球や腹腔内でも孤立して病変をつくっている場合には、手術により大きなリンパ腫の病変を取り除き、がん細胞の数を減らしてやることは治療上有効です。しかし、リンパ細胞は全身に存在するため、外科手術のみの治療で終わらず、補助療法として化学療法や放射線療法を併用し、全身に対する治療を施すことが必要になってきます。

放射線療法

リンパ球は放射線に対しての感受性が高いことから、腫瘍が限局している場合や、全身性ではあるが特定病巣によって生活の質が低下している場合には局所への照射も効果的と思われます。

食事療法

がん治療の初期段階から栄養管理の重要性をしっかり認識することは非常に大切です。

リンパ腫に限らず、がんを患った動物は各種栄養素の代謝の変化が起こります。炭水化物、蛋白質、脂質の代謝が健康な動物と異なるため、きちんと食べているのに痩せてきてしまうというような現象(がん性悪液質)が起こります。がん性悪液質に患者を陥らせないためには、食事の成分に気をつけるだけでなく積極的な栄養管理を行っていく必要があります。

具体的には、食事を温めるなどの工夫や食欲増進剤などの使用を検討します。それでも十分な効果が得られない場合は、チューブ(鼻、咽頭、食道、胃、腸カテーテル)を用いた栄養補給法を検討する必要があります。

患者が‘飢え’から解放されるだけでなく、がん治療の副作用の軽減効果、生活の質の向上につながります。

予後(治療後の経過)と相関がある因子

- サブステージ:サブステージbはサブステージaより予後が良くない

- TあるいはB細胞由来:B細胞性リンパ腫はT細胞性リンパ腫より予後が良い

- 解剖学的部位:多中心型は縦隔型より予後が良い

- ステロイド投与歴:化学療法開始前にステロイド投与を行った患者は行わなかった患者より予後が良くない

- 臨床ステージ:ステージ1,2はステージ5より予後が良い

- 高カルシウム血症:高カルシウム血症の患者はそうでない患者より予後が良くない

- 組織型:高分化型は低分化型より予後が良い

- 性別:メスはオスより予後が良い

- 体重:小型犬は大型犬より予後が良い

- 治療への反応、治療により完全寛解(全ての臨床徴候が消失した状態。いわゆる根治・完治とは異なる)に至った患者はそうでない患者より予後が良い